年中無休

10:00~21:00

043-400-2751

ドローンを飛行させるには資格が必要?飛行時に知っておきたいルールも解説

趣味として楽しむ用途以外にも、空撮映像を撮影したりモノの運搬などに活用されたりと、活躍の幅が広がっているドローン。一口にドローンといっても、手のひらに乗る小型のものから大型のものまで幅広く、用途に応じて使い分けられています。

しかし、ドローンを飛行させるためにどのような条件があるのか、詳しく把握できていない方も少なくありません。今回の記事では、ドローンの操縦にあたって資格や免許は必要なのかを解説するとともに、ドローンを飛行させる場合に知っておきたい基本的なルールも詳しく紹介します。

2023年現在でのドローン資格の必要性

ドローンを使用したことがない方のなかには、「ドローンは誰でも使用して良いものなのか?」、「特別な資格や免許がなくても使用できるのか?」と疑問を抱くこともあるでしょう。そこで、2022年4月時点で、日本国内においてドローンを飛行させる場合の資格や免許制度の有無について紹介します。

ドローンを操縦するにあたって必須となる資格はない

2023年10月の時点では、原則としてドローンを飛行させるために必須となる資格や免許はありません。自動車や船舶、飛行機などを操縦するのと異なり、ドローンの場合は操縦方法さえ覚えれば誰でも手軽に飛行させることができるのです。

最近になってテレビやSNSなどでドローンが国家資格や免許制になったという話を聞くことがあると思いますが、国家資格や免許が必要になるのは航空法で禁止されている飛行方法を行う時だけなので、国家資格や免許制と聞くようになった現在でもルールに順守していれば国家資格や免許は無くても飛行できるのです。

産業用やFPVでは資格が必要になることも

ただし、「ドローンを飛行させるために資格や免許は不要である」というのはあくまでも法律上のルールです。一口にドローンといってもさまざまな機種があり、用途も多様です。たとえば、小型のラジコン飛行機のように玩具として使用することを想定しているものもあれば、高精度のカメラを搭載し本格的な空撮画像・映像を撮影できるFPV対応のドローンや、重量物の輸送に特化した産業用ドローンなどもあります。

これらを活用しビジネスを展開している企業のなかには、産業用ドローン操縦資格を保有している人、またはドローンの操縦経験や資格がある人でなければ業務に従事できないといった独自のルールを定めているところもあるようです。

またFPVドローンの中には5.8㎓の電波を使用している機体もあり、そういったドローンではアマチュア無線技士や陸上特殊無線技士といった無線の資格も必要になります。

◆ドローンを使った仕事には何がある?始めるにはどうしたらいいの?

2022年の12月に免許制度(国家資格)が導入

ドローンの用途は拡大しており、人手不足を解消するためにも建設や土木、物流、製造など、さまざまな業界での活用が期待されています。

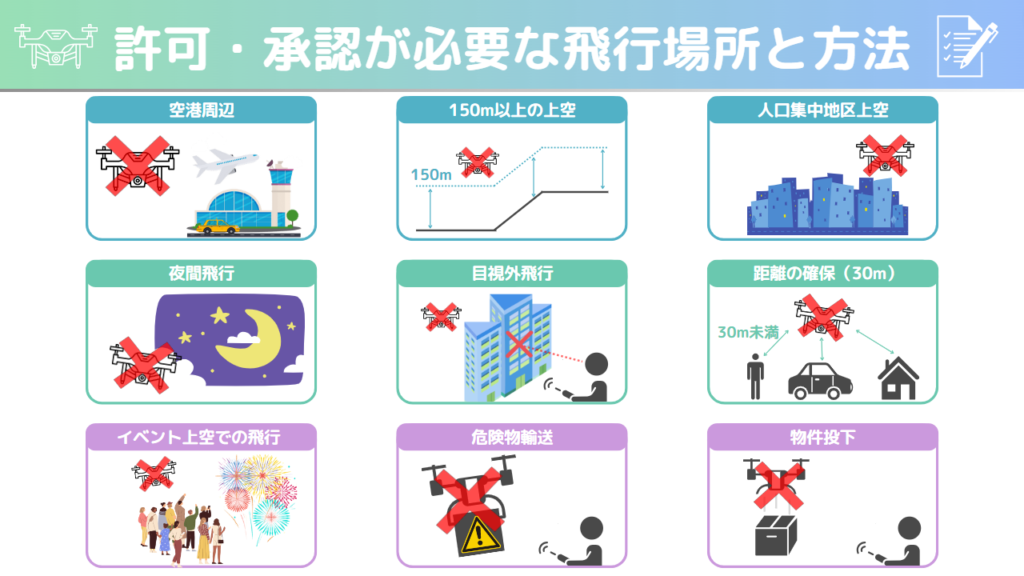

しかし、趣味での空撮や産業用としてドローンの活用を考えたとき、飛行させる場所によっては、事前に関係各所からの許可や承認を得なければならない場合もあります。たとえば、人口集中地区や高度150m以上の空域などが代表例として挙げられ、これは航空法によって明確に定められています。

ドローンを活用し社会実装を進めていくためにも、飛行規制の緩和が必要となるのです。そこで、2022年の12月から改正航空法が施行され、ドローンの登録制度と免許制度(国家資格)が導入されたのです。

国家資格の名称は「一等無人航空機操縦士(一等資格)」と「二等無人航空機操縦士(二等資格)」で、たとえば一等資格を取得することで「有人地帯での補助者なし目視外の飛行(レベル4)」が可能となります。

◆ドローンの免許制度が始まるとどんな影響がある?気になる今後のスケジュールも解説

国家資格の登場で民間資格の効力が失われる

国家資格が登場する以前はドローンの操縦にかかわる資格・免許は、民間資格のみでしたが、国家資格の登場により2025年12月4日から以降、民間資格の効力が失われてしまいます。

具体的に失われる効力とは許可や承認を貰う際に必要な10時間以上の飛行実績としての効力です。これまで民間資格があれば、許可・承認を貰う際に資格を提示することで許可が貰えましたが、2025年12月4日以降は民間資格を提示しても10時間以上の飛行実績として認められず許可が貰えなくなってしまうのです。

民間資格には「DJICAMP認定資格」や「JUIDAドローン資格」、「一般社団法人ドローン操縦士協会(DPA)認定資格」などが代表的ですが、どの資格も10時間以上の飛行実績として認められなくなるので、国家資格を取得するか、10時間以上の飛行実績を自分で作成する必要があるのです。10時間以上の飛行実績のために今から民間資格を取得するのはオススメできませんが、産業用ドローンの購入条件としての民間資格などもあるため、種類によっては今後も活きていくでしょう。

◆ドローンの国家資格!内容や取得までの費用について詳しく紹介!

飛行時に知るべきルール①飛行場所

これから資格や免許を取得するか否かに関係なく、ドローンを飛行させる際には必ず把握しておかなければならないルールがあります。まず重要なのが、ドローンの飛行場所についてです。以下の5項目いずれかに該当する場所では、ドローンを飛行させることが禁止または制限されています。

空港の周辺

飛行機の離着陸の際、ドローンが接触すると航空事故につながるおそれがあるため、空港周辺ではドローンを飛行させることが禁止されています。空港によっても飛行禁止の範囲は異なるほか、飛行機が離着陸するルートに該当している場所もドローンを飛行させることはできません。

- 主要空港(羽田、成田、中部、関西、大阪国際、那覇など):24km以内

- 小規模空港:6km以内

なお、該当する空域については国土地理院の「地理院地図」でも確認できます。

緊急用務空域

緊急用無空域とは、警察や消防などが活動する際に航空機の飛行が想定される空域です。緊急用無空域に設定されたエリアは、事前に許可や申請を行っていたとしても原則として飛行が禁止されます。緊急用無空域を設定する際には、国土交通省のホームページまたは公式X(旧Twitter)でも情報が発信されます。

150m以上の高さの空域

地表または水面からの高度が150m以上の空域でドローンを飛行させる場合には、航空交通管理センターおよび各地域の航空交通管制部へ連絡のうえ事前調整が必要です。

人口集中地区

人口集中地区とは、その名の通り民家が集中している地域一帯を指し、国勢調査の結果から設定されています。人口集中地区でドローンを飛行させるためには、十分な安全性を確保したうえで国土交通大臣からの許可を得る必要があります。

国の重要な施設

国の重要な施設とは、具体的に国会議事堂や首相官邸、大使館、原子力発電所などが挙げられ、施設を含むその周辺300mは飛行が禁止されています。ルールを知らなかったでは済まされず、安全保障などの観点からも国の重要な施設でドローンを飛行させてしまうと厳しく処罰される可能性があるため注意しましょう。

飛行時に知るべきルール②飛行方法

ドローンの飛行にあたっては、飛行場所に注意するだけでなく操縦時に注意しておかなければならないポイントもあります。国土交通省が公開している「ドローンの飛行ルール」をもとに8つの注意点を紹介しましょう。

飲酒時の飛行禁止

自動車の運転と同様、ドローンも飲酒した状態で操作することは厳禁です。飛行が禁止または制限されていないエリアであっても、周辺に人がいるケースも想定され、万が一操作を誤って落下すると第三者に危害を与えることも考えられます。そのため、飲酒時の飛行は絶対に避けましょう。

危険な飛行禁止

ドローンの操縦に慣れてくると、さまざまな飛行パターンを試してみたくなるものです。しかし、人を驚かせようと極端な低空飛行をしたり、猛スピードで突進したりといった危険な飛行は絶対に避けましょう。

夜間での飛行

ドローンを飛行させる際には、必ず操縦者が目視でドローンを確認できることが前提となります。夜間の飛行はドローンの居場所が分からなくなり、操縦不能に陥る危険も高いことから絶対に避けるべきです。

目視外飛行

夜間の飛行だけでなく、目視できないエリアや場所でドローンを飛行させることも危険です。たとえば、ビルや建物の影に隠れてしまう場所では、ドローンの居場所が追えなくなることはもちろんですが、障害物によって電波が届かなくなり操作不能に陥る可能性もあります。

さらに目視外飛行にはモニターに表示されたドローンのカメラ映像を見ながら操縦するのも目視外飛行に該当するため、映像の確認も原則できないように法律では定められています。

距離の確保

人や建物、自動車などへの衝突・落下を防ぐためにも、つねに一定以上の距離を確保しておきましょう。国土交通省では、つねに30m以上の距離を保っておくことを推奨しています。

30m以内に距離が保てない場合は、人や物の少ない田舎であっても飛行できないため、目視外飛行に並ぶ厄介な法律です。

催し場所での飛行禁止

人口集中地区や空港周辺空域などに該当しない場所であっても、お祭りや音楽ライブ、花火大会などで一時的に人が密集するケースも考えられます。そのような場所でドローンが万が一落下すると、多くの参加者に怪我をさせてしまうリスクもあるため、催し場所での飛行は厳禁です。

危険物輸送の禁止

重量物の運搬にドローンを使用する場合、万が一落下して第三者へ危害を与える可能性もあります。特に、毒物や引火性の液体、火薬類、刃物・鈍器などの凶器は危険性が高いことから、ドローンによる輸送は厳禁です。

物件投下の禁止

危険物に限らず、ドローンで重量物を運ぶ際には落下の危険と隣合わせです。そのため、飛行中に落下しないよう、十分な安全対策を講じておく必要があります。また、目的地へ到着した際、重量物を上空から故意に落下させるのではなく、必ずドローン本体も地上に着陸して荷物をほどくようにしましょう。

許可・承認で可能になる飛行場所と飛行方法

ドローンを飛行させる上で先ほど紹介したように様々なルールや規制があります。しかし、適切な許可や承認を貰うことでそれらの飛行は可能となるのです。

許可や承認を貰う申請には2種類あり、包括申請と個別申請があります。

まず包括申請では1年間日本全国において、人口集中地区上空、夜間飛行、目視外飛行、距離の確保の4つの許可が貰えます。つまり、包括申請で許可を貰うことによってドローンを活用できる幅が格段に広がります。

そして個別申請は飛行場所と日時を指定して申請を行います。個別申請では、150m以上の飛行、夜間飛行中の目視外飛行、イベント上空、危険物輸送、物件投下などの飛行リスクが高い場合の申請が可能となっております。

ドローンの登録制度とは

航空法の改正によって、ドローンの国家資格と合わせて登録制度も運用が始まりました。どのような場合にドローンの登録が必要なのか、詳しく見ていきましょう。

100g以上の機体は登録が義務化

ドローンの登録制度とは、正式名称「無人航空機登録制度」とよばれ、2022年6月20日から義務化が開始されました。対象となるドローンは機体重量が100g以上の場合のみで、100g以下のドローンについては登録義務はありません。

また、義務化の対象となるのは屋外を飛行させるドローンであり、100g以上であったとしても屋内でしか使用しない場合には登録不要です。

無登録の場合は罰則も

ドローンの登録制度はあくまでも航空法で定められたルールであることから、仮に無登録のままドローンを飛行させたことが発覚した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。

なお、ドローンの登録制度については、「ドローンの100g規制とは」の記事でも詳しく解説しているため参考にしてみてください。

◆ドローンの100g規制とは何か?登録が必要となる条件と登録手順も解説

ドローンの飛行技術を学ぶ方法

ドローンを飛行させるための資格や免許は必須ではないものの、さまざまな規制があることも事実です。また、十分な安全性を担保するためにはドローンの飛行技術を習得しなければなりません。ドローンの飛行技術を学ぶにはどのような方法があるのか、今回は2つの方法を紹介しましょう。

スクールに通う

ドローンに触ったことがなく、知識もゼロの初心者におすすめなのが、ドローンのスクールで学ぶ方法です。全国には数多くのドローンスクールがあり、本格的な機材を使って基礎的な内容から高度な飛行技術まで習得できます。

今回紹介したようなドローンの飛行禁止・制限エリアや飛行方法の注意点などはもちろんのこと、実際にドローンを飛行する細かな手順まで体系的に学習します。

機材を使って実際に操縦する訓練も多いことから、30万円以上の受講費用がかかるスクールも多いですが、短期間で着実に飛行技術を身につけるには最適な方法といえるのではないでしょうか。

国家資格を取得する

ドローンを活用した仕事に従事したいと考えている方には、国家資格を取得するのもおすすめです。スクールによっては一等と二等どちらの取得も可能となっております。しかし国家資格は広い練習場所が必要となるため、民間資格しか取得できいスクールもあるのでしっかりと調べましょう。

単にドローンの飛行技術を身につけたいと考えてスクールに通うよりも、資格取得という明確な目標があったほうがモチベーションを維持しやすくなります。取得によって申請の際に必要な10時間以上の飛行証明にもあるので申請が必要な時にも役立ちます。

まとめ

ドローンを飛行させるためには特定の資格や免許が必須ではなく、飛行制限エリアや禁止エリアに注意し、正しい飛行技術を身につければ自由に操縦することができます。

より専門的で高度な飛行技術を身につけたい方は、スクールに通って実技講習を受講したり、すでにある国家資格に挑戦してみるのもおすすめです。

ドローンスクール千葉幕張はでは、無料のドローン体験会を毎日開催しています。

スクールに通うにあたって、どんな場所でどんな設備でどんなインストラクターがいるのか、そして、どんなことを学べるのかをぜひ一度無料体験会でご自身で体験してみてください。

ドローンスクール千葉幕張の無料のドローン体験会は以下よりお申込みできます。

※1分で登録できます

コメント