年中無休

10:00~21:00

043-400-2751

ドローンの国家資格!内容や取得までの費用について詳しく紹介!

2022年12月5日からドローンの国家資格がスタートしました。

国家資格の二等資格だけではなく、一等資格においても徐々に合格者が現れるようになってきました。

本格的に始まったドローンの国家資格ですが、取得を検討しており、試験の内容や取得の流れ、費用について気になっているという人も多いはずです。

そこで今回はドローン国家資格の内容や費用について詳しく解説していきます。

1.ドローン国家資格の概要

まずはドローン国家資格の概要を把握していきましょう。

初のドローンに関する国家資格ということで注目している人も多いはずです。

そのような方に向けて資格の区分や試験内容、取得費用について全体的な情報をまとめていきます。

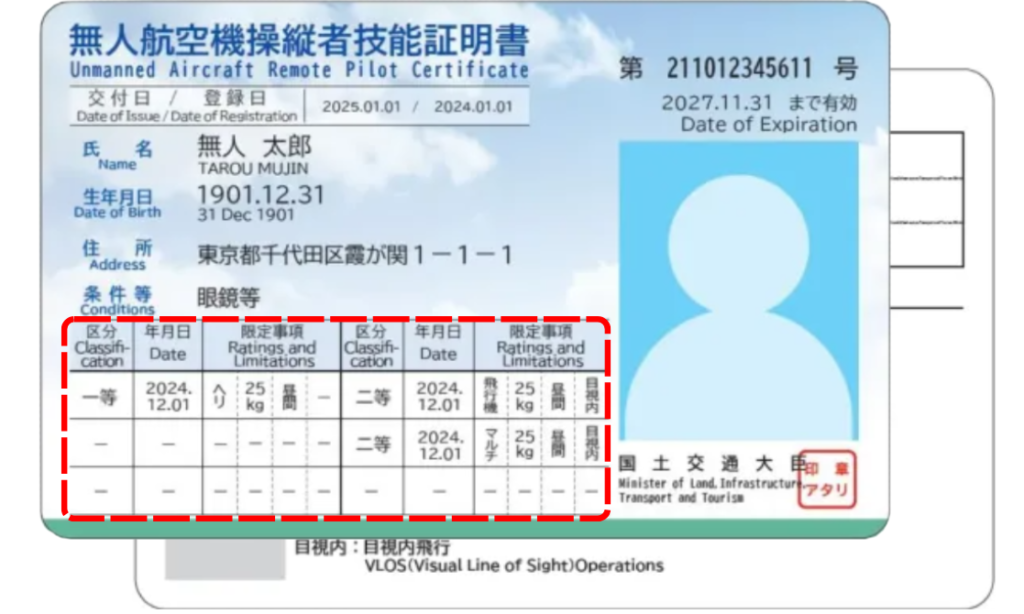

①資格の区分

今回始まったドローンの国家資格には「一等」と「二等」という2つの区分が設けられています。

| 一等無人航空機操縦士 | レベル4飛行までが可能(立ち入り管理処置無しでも飛行可) |

| 二等無人航空機操縦士 | レベル3.5飛行までが可能(立ち入り管理処置が必須) |

飛行レベルの違いについては以下を参照してください。

レベル1飛行:目視内で操縦飛行

レベル2飛行:目視内で自律飛行

レベル3飛行:無人地帯での目視外飛行

レベル3.5飛行:無人地帯での目視外飛行(道路横断時の一時停止や看板の配置等が不要)

レベル4飛行:有人地帯での目視外飛行

また立ち入り管理処置とは万が一の墜落に備えて、補助者や看板の配置などにより、ドローンとは無関係な第三者の立ち入りを管理することです。

一等資格を取得すると立ち入り管理処置ができない環境でもドローンを飛行させることができます。

有人地帯での目視外飛行を指す「レベル4飛行」は、今回の法整備によって実現が目指されています。

こちらの記事では新しく導入された飛行レベル3.5についてや飛行レベルについて詳しく解説しておりますのでご参照ください。

ドローンの規制が緩和される?新制度レベル3.5飛行とは?

②限定解除について

ドローンの国家資格には特定状況下での飛行を規制する「限定」がかけられており、限定を解除することで飛行が可能になります。

限定がかかっているのは主に以下の3つです

・目視外飛行

・夜間飛行

・機体重量25kg以上

上記に該当する飛行を行うには「限定解除」をする必要があり、追加での実地講習と試験を受講しなければなりません。

③受験資格について

ドローン国家資格の受講資格については以下の項目が決定されています。

・16歳以上であること

・航空法の規定により国土交通省から本試験の受験が停止されていないこと

主な条件は年齢のみなのであまり気にする必要はなさそうですね。

④国家資格取得にかかる費用

国家資格取得にかかる費用については最も気になるポイントではないでしょうか。

資格取得には主に以下の費用が発生します。

・講習費用:登録講習機関での受講費用(スクールによって費用は異なる)

・試験費用:学科試験や実技試験、身体検査の受験費用

・交付費用:国家資格の交付にかかる手数料

①ドローンスクールでの講習費用

講習費用はドローンの資格(国土交通省認定の民間資格or国家資格二等)を持っている経験者と資格を持っていない初学者で費用は変わってきます。

スクールによって金額は異なるのですが、初学者の場合、二等資格で「30万円」一等資格では「80万円」前後となっています。

そして資格を持っている経験者の場合、講習を受ける際には免除を受けることができるため、講習時間が短くなり、費用も安くなります。

二等資格で「10万円」一等資格では「40万円」前後となっています。

なので、一等資格取得を目指す場合には先に民間資格か国家二等を取得してから国家資格の一等を取得する方がトータルで見ても75万円前後となるため、費用を抑えて取得することができるのです。

②試験費用

ドローンスクールの講習に参加すると指定試験機関での実地試験が免除されますが、スクール内での試験があり、その試験費用はスクールによって異なります。

ほとんどの場合で初回試験費用は受講料に含まれていますが、不合格となってしまい再試験となった場合には別途料金が発生するので注意しましょう。再試験料についてはスクールによって異なりますが、15000円前後となっています。

指定試験機関での試験費用については各試験で以下のように決まっています。

| 種別 | 費用 | |

| 学科試験 | 一等 | 9,900円 |

| 二等 | 8,800円 | |

| 実地試験(マルチローター) | 一等 | 22,200円 |

| 一等(限定変更) | 20,800円 | |

| 二等 | 20,400円 | |

| 二等(限定変更) | 19,800円 | |

| 身体検査 | 書類での受験※ | 5,200円 |

| 会場での受験 | 19,900円 |

※本人確認書類や資格書類などを提出して書面上での身体検査を行う

登録講習機関(ドローンスクール)で講習を受講すれば実地試験は免除されるので、この場合発生する受験費用は「学科試験」と「身体検査」の2つのみで、約15,000円程度と言えるでしょう。

③交付費用

国家資格の交付費用については以下の通りです。

| 新規申請 | 3,000円 |

| 再交付申請

更新申請 限定変更申請 |

2,850円 |

| 登録免許税(一等のみ) | 3,000円 |

国家資格の有効期限は取得から3年間で、期限までの更新が必要です。

登録講習機関(更新が可能)で更新講習を修了した上で身体適性の基準を満たせば更新ができます。

また資格更新の際に、何をするのかについてはまだ発表がなく、明確になっておりません。しかし、更新費用が2,850円ということからも、車の免除と同じくらいの金額なので、写真の更新や簡単な講習ビデオを見るだけなどが予測されます。

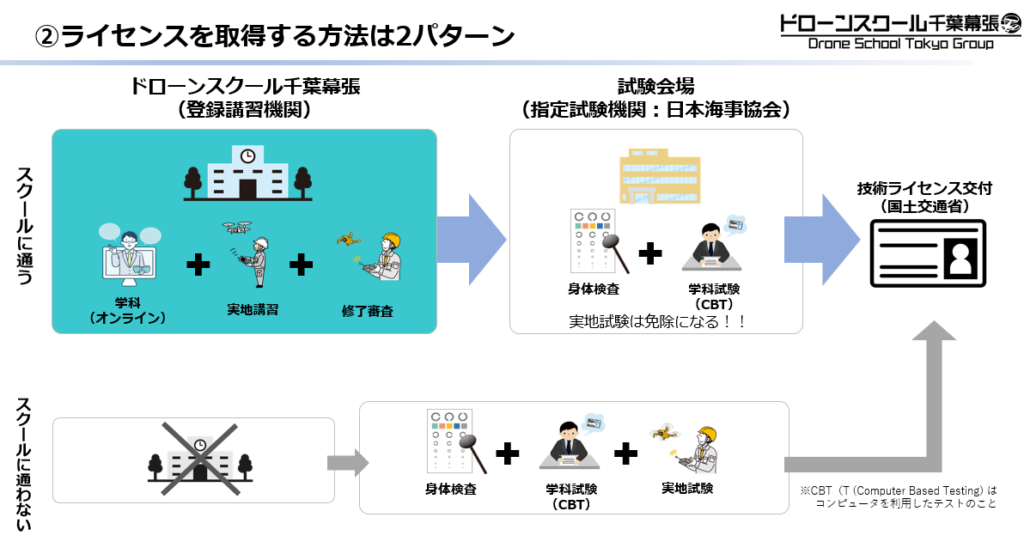

2.ドローン国家資格取得までの流れ

ドローンの国家資格を取得するまでの流れについて解説していきます。

【国家資格取得の方法】

①登録講習機関を受講するパターン

②指定試験機関で直接試験を受けるパターン

主な取得方法は2つのパターンに分かれるので、それぞれの方法を確認していきましょう。

①登録講習機関を受講するパターン

登録講習機関での講習を受講した上で学科試験を受けて国家資格取得を目指すパターンです。

講習を受けることで実技試験が免除されるメリットがあります。

| 資格取得の流れ | |

| ①本人確認手続き | オンライン上で本人確認を行うことで「登録講習機関での講習受付」や試験受付で使用する「技能証明申請者番号」が取得できます。

→取得は『DIPS』から |

| ②登録講習機関にて受講 | 登録講習機関で必要なカリキュラムを修了する |

| ③指定試験期間にて受験 | 指定試験機関に受験申請を行う。

学科試験・身体検査を受験する※実地試験は免除 |

| ④技能証明書の交付申請 | 試験合格後に国土交通省に対して技能証明書の交付申請手続きを行う

→交付申請は『DIPS』から |

| ⑤技能証明書が郵送される | 国家資格取得完了 |

②指定試験機関で直接試験を受けるパターン

登録講習機関での受講を経ることなく、指定試験機関で直接試験を受けるという方法もあります。

こちらの場合、実地試験は免除されません。

| 資格取得の流れ | |

| ①本人確認手続き | オンライン上で本人確認を行うことで「登録講習機関での講習受付」や試験受付で使用する「技能証明申請者番号」が取得できます。

→取得は『DIPS』から |

| ②指定試験期間にて受験 | 指定試験機関に受験申請を行う。 |

| ③技能証明書の交付申請 | 試験合格後に国土交通省に対して技能証明書の交付申請手続きを行う

→交付申請は『DIPS』から |

| ④技能証明書が郵送される | 国家資格取得完了 |

実技試験は学科試験に合格しないと受けることができません。

3.国家資格の試験内容を解説

国家資格の試験内容について解説していきます。

試験の形式や出題範囲、実技試験の内容など気になるポイントが多いと思いますので、もれなくチェックしていきましょう。

①学科試験

学科試験の概要は以下の通りです。

| 試験方式 | CBT(Computer Based Testing)方式 |

| 試験形式 | 一等:三肢択一式(70問)

二等:三肢択一式(50問) |

| 試験時間 | 一等:75分

二等:30分 |

| 出題範囲 | 『無人航空機操縦士試験』に掲載 |

| 合格基準 | 一等:確定次第掲載

二等:80%程度 |

主な内容は施行前に発表されていたものとほとんど同じです。

試験については指定された試験機関での受験を予約した上で会場にいき、パソコンを使って試験を受けていきます。

試験会場の検索や予約状況については『こちら』から確認できます。

②実技試験

実技試験は登録講習機関での講習を受けずに直接試験を行う場合に受験します。

主な試験内容は以下の通りです。

・飛行記録

試験の構成は以下のようになっています。

①机上試験

②口述試験(飛行前点検)

③実技試験

④口述試験(飛行後の点検及び記録)

⑤口述試験(事故、重大インシデントの報告及びその対応)

スクエア飛行や8の字飛行といった飛行試験だけでなく、点検や事故対応などの内容も含まれています。

また、減点が適用される基準についても一等・二等それぞれで公表されています。

③身体検査

身体検査は主に以下の2つの方法で行われます。

・本人確認書類や診断書を提出する

・指定試験期間の身体検査を受験する

書類を提出する方法では以下の公的証明書や診断書が対象になっています。

【有効な書類】

・自動車運転免許証

・指定航空身体検査医による航空身体検査証明書

・無人航空機操縦者技能証明書

・医師の診断書(申請前6ヶ月前以内に受けた検査結果)

受験費用は書類を提出する方法が安いので、そちらがおすすめです。

5.ドローンの国家資格に関するよくある質問

ドローン国家資格に関するよくある質問をまとめました。

気になるポイントがある人はこちらから確認してみてください。

①国家資格の取得にはいくらかかる?

ドローンスクールでの講習費用や学科試験および身体検査、技能証明書の交付手数料などトータルで計算した場合、二等資格初学者で32万円前後、一等資格初学者で82万円前後になると思われます。もちろん何度も試験に落ちてしまえばそれだけ費用が増えるので一発合格を目指して頑張りましょう。

②国家資格の取得にはどれぐらいの期間がかかる?

登録講習機関での講習機関はスクールごとに異なります。

試験受験から技能証明の申請については20日〜1ヶ月程度かかります。

③国家資格の更新手続きの流れは?

更新手続きに対応した登録講習機関で最新の知識および能力に関する講習を受講し、身体適性の基準を満たしたことが確認されると更新ができます。

技能証明書の更新交付申請は「DIPS」を通じて行います。

6.まとめ

2022年12月5日から始まった国家資格制度について解説しました。

車の免許をするようなレベルの金額がかかってくるので、資格取得に向けた計画を立てている人も多いはずです。

試験の内容や各種手続き、新制度の概要など詳しく知りたい方はドローンスクール千葉幕張で毎日開催している無料体験に是非ご参加ください!

ドローン新制度について理解をして資格取得に向けて頑張っていきましょう!

コメント